こうの史代『この世界の片隅に』を読む ~戦時下という非日常でみつける<日常という奇跡>

今アニメ映画が大ヒット中である。キネ旬の今年の邦画第1位にもなった。でも私はまだ映画は未見だ。年末年始で支出が多いから、映画代がないのだ(苦笑)

で、原作。この作品は紛うことなき傑作である。「十年に1度レベルの」という枕詞をつけてもいい。

この作品は、作品における<日常描写のきめ細やかさ>が大きな魅力と物語性をもっているので、到底あらすじを紹介しただけではこの素晴らしさを語りつくすことはできないのだが、あらすじの紹介と、その文学性の考察をしたい。

あらすじ~~~~

時は昭和19年2月、絵を描くことが得意で、それ以外はぼーっとぬけた少女すずは広島市から、呉の北條家・周作のもとに嫁ぐ。

戦況の悪化で配給物資が次第に不足していく中、すずは小姑(周作の姉)黒村徑子の小言に耐えつつ、ささやかな暮らしを不器用ながらも懸命に守っていく。

9月、すずは遊女リンと知り合う。彼女の持っていたノートの切れ端が周作のものだということを偶然知り、夫がかつてリンの遊郭に通っていたことを悟る。

12月、すずの幼馴染で水兵である水原がすずを尋ねに来る。水原は帰る場所がないので、すずの家に泊まった。周作は、水兵でありもうすずと会えないかもしれないことを案じるが、家長の周作は水原が泊まることをよしとせず、納屋に寝てもらうことにした。すずも水原の納屋に泊まり話をすることになった。

水原はすずへの懐かしさにすずの肌に触れるが、すずは周作への想いからそれを受け入れなかった。水原は「これが普通じゃ」とすずの想いを悟り、この<まともでない世界>の中でもすずは「ずうっとこの世界で普通で、まともでおってくれ」と言う。

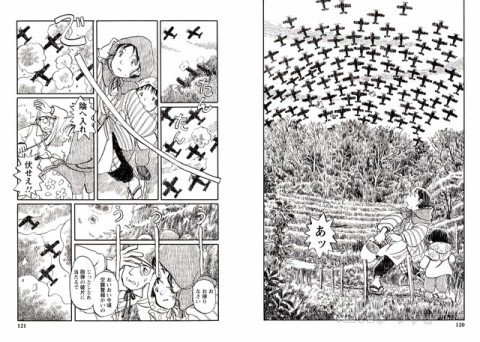

軍港の街である呉は、昭和20年3月19日を境に頻繁に空襲を受けるようになる。

6月22日の空襲で、投下されていた時限爆弾の爆発により、すずは姪(徑子の娘)晴美の命と、自らの右手を失う。7月1日の空襲では呉市街地が焼け野原となり、郊外にある北條家にも焼夷弾が落下した。見舞いにきた妹のすみは、江波のお祭りの日ーー8月6日ーーつまり読者は知っているあの日だーーに実家に帰ってくるように誘う。そして8月6日の朝、すずは徑子と和解し、すずは北條家に残ることを決意する。

その直後、閃光と衝撃波が響き、広島方面からあがる巨大な雲を目撃する。広島への原爆投下だ。

8月15日、ラジオで終戦の詔勅を聞いたすずは「そんなん覚悟のうえじゃなかったんかね。うちは納得できん!」と怒りをあらわにし泣き崩れる。

リンがいた遊郭は、空襲で焼失していた。

翌年1月、すずはようやく周作と広島市内に入る。廃墟となった広島でーー周作とすずが初めて会った場所でーーすずは「この世界の片隅にうちをみつけてくれてありがとう」と周作に感謝する。

戦災孤児の少女がすずに母親の面影を重ねていた。すずと周作は、この少女を連れて呉の北條家に戻るのだった。

~~~~~

あらすじだけ読んでもこの作品の素晴らしさは伝わらないので、ぜひ実際に読んでもらいたい。

『この世界の片隅に』は、言ってしまえば<他愛のない日常生活>を、これでもかとばかりに丹念に描写し、それを積み重ねていく。

そしてそこからは「戦時下という非日常でも、今現在の私たちの生活と地続きの<日常>を人は生きていた」という、(戦時下を体験したことのない)現在を生きる我々が見落としがちな視点が浮かび上がる。

そして戦時下であるからもちろん、この<他愛のない日常生活>は戦争によって蹂躙されていく。

そして読者は<この日常>が、原爆投下という悲劇を迎えることを知りながら、彼らの生きる<日常>を追従する。

そして 原爆が投下され、終戦を迎え戦争というカオスが終わる。

このときすずは、この戦時下というカオスに今まで適応していたが、これがたかだか天皇一人の言葉で終わる程度のものだったことを知り、激しく憤る。

この大仰で凄惨な戦争がたかだかその程度のものであったこと、そして「たかだかその程度のもの」によって人々が蹂躙されていたのだということ。すずはそれを悟る。

終戦によってカオスが終わり、すずは自分にとって大切なことを意識する。

この作品の最も主題となる場面ーーすずが広島で「この世界の片隅にうちをみつけてくれてありがとう」と周作に感謝を述べる場面だーーこの言葉をきくことで読者は、すず達が生きていた「戦争という非日常の中の<日常>」の中にあったのは、「共に家族が過ごしていた<日常という奇跡>」であったということを知る。つまりこの場面は、すずがーーそしてそれを今まで見ていた読者にとってもーー、日常を奇跡だと受け止めること(感受性)を自覚し、言語化する場面なのだ。

『この世界の片隅に』における<他愛のない日常生活>の描写の積み重ねが、この<日常という奇跡>に説得力を与え、読者に<日常こそが奇跡である>と気付く感受性をもたらすことを可能にしたのである。

<日常こそが奇跡である>という感性とは、どのようなものだろうか。

宮台真司著『中学生からの愛の授業』には

中学生からの愛の授業 学校が教えてくれない「愛と性」の話をしよう (コア新書)

- 作者: 宮台真司

- 出版社/メーカー: コアマガジン

- 発売日: 2015/10/03

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (4件) を見る

「恋」が「単なる非日常」だとすると、「愛」は日常を奇跡だと受け止める感受性と結び付く。日常を奇跡だと受け止める感受性は、数限りない失敗と挫折と不幸を経験しないと育たない。リスクを回避して、平和な人生を送りたいと思っている人には、「愛」は永久に無理なんだ。

とある。

<日常こそが奇跡である>という感性は、つまりは「私がこの人とここにいたい」という「愛」の感情なのだ。

読者はこの物語を読み、<「戦争という不幸体験」を含む日常>を経験することで、そしてその日常の中に愛があることを感じ取ることで、読者は<日常こそが奇跡である>と受け止める感受性ーーつまり、日常を生きる糧である「愛」ーーを獲得するのである。

これが『この世界の片隅に』という物語がもつ文学性であり、そしてこの漫画が傑作たる理由であるといえる。

すずは戦時下という非日常のなかにあって、穏やかに煌めく日常の中から、その<日常という奇跡>を見出した。しかし現代の我々が生きる日常は、平穏無事なものであり、人によってはのっぺりとした退屈なものだろう。

我々読者は<日常という奇跡>を感知することができるのだろうか。

それはもちろん可能である。

なぜなら、我々は「この世界の片隅に」生きる小さな存在でしかない。

そんな小さな存在でしかないのに、わざわざ「みつけてくれる」他者がいてくれるのなら、そしてその他者の存在に気付くことができたのなら、それはもう「奇跡」としか言いようのない、感謝すべき幸福なのではないだろうか。

だからこの物語は、「この世界の片隅に」生きる我々のための物語なのである。 <了>

今日の漫画名言:この世界の片隅にうちをみつけてくれてありがとう

追記;<日常という奇跡>は<関係性の履歴>である。