【告知】第二十八回文学フリマ東京 (5/6 月)参加します。サークル「文化系女子になりたい」(カ-12)

文学系同人誌即売会 第二十八回文学フリマ東京 に出展参加します。

日時:05月06日(月) 11:00〜17:00

会場:東京流通センター 第一展示場(東京モノレール「流通センター」駅)

私たちのサークルは「文化系女子になりたい」、

ブースはカ-12です。

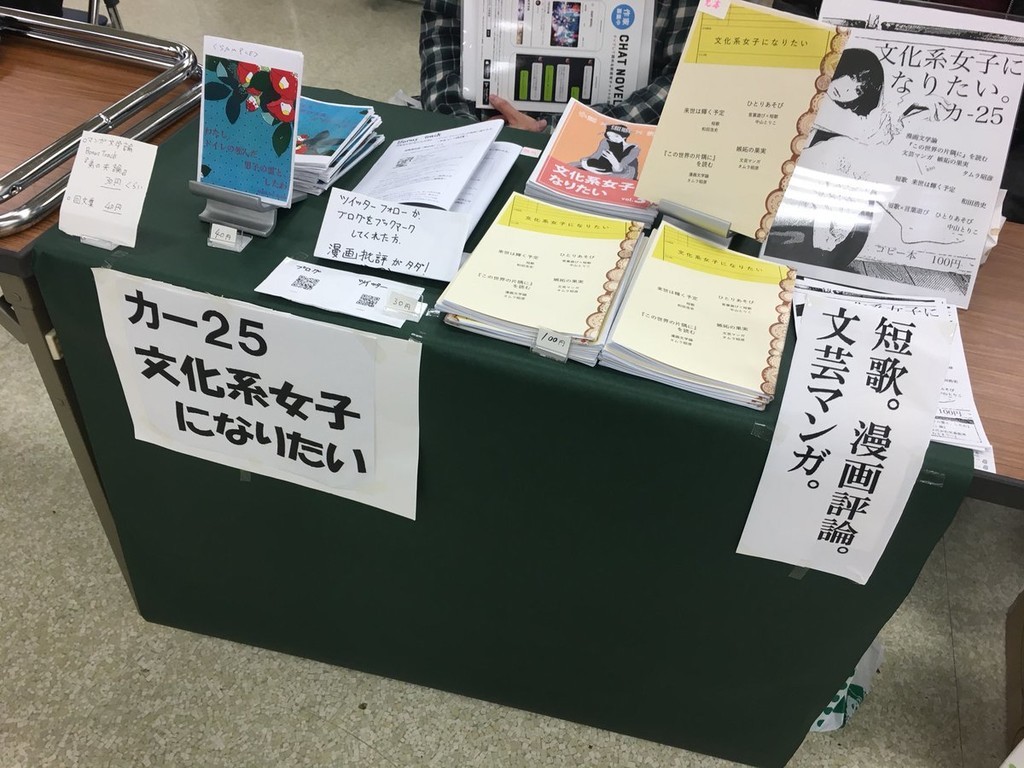

(去年の文学フリマの出展ブースの写真)

内容は、「駄目人間特集号」。ダメ人間に関する本・映画の座談会とエッセイ、短歌、サブカルチャー評論(漫画論、映画論)です。

1部300円です。その上でツイッターフォロー&ダメ人間エピソードを披露してくれた場合100円割引となるダメ人間割引を実施します。

他、本誌に入りきらなかった描き下ろしマンガのコピー本を頒布する予定(マンガ、鋭意制作中!しかし予定より長くなってしまい終わるのか…)

絶対に損はさせません、ぜひお越しください! 皆さんとお会いして何か語らいたいです!

あと、文フリ東京に出展参加される方は、ぜひコメント欄に「参加するよ」とコメントお書きください。こちらからブースに寄らせていただきます。

映画『若おかみは小学生!』論 ~死の側から覗く、おっこの成長物語

累計発行部数300万部を誇る人気児童文学シリーズの映画化である、アニメ映画『若おかみは小学生!』をみた。去年ネットで「この映画は凄い!」「泣けた!」とかなり話題になった作品である。

あらすじ。

小学6年生のおっこは交通事故で両親を亡くし、祖母が経営する花の湯温泉の旅館<春の屋>で若おかみ修行をしている。どじでおっちょこちょいのおっこは、旅館に昔から住み着いている幽霊のウリ坊に励まされながら、持ち前の明るさと頑張りで、お客様をもてなしていく…。

評判通り傑作といえる出来だったが、本作は不思議な作品であった。

児童文学らしくおっこの成長譚としてよく作られているが、幽霊の登場によって、物語の最初から最後まで常に「死」が隣に張り付いている奇妙な作品になっている。

「死が隣に張り付いている」、とはどういうことだろう。物語は、両親の事故死から始まる。それに幽霊のウリ坊が峰子(おばあちゃん)を見守り、同じく幽霊の美陽(みよ)が妹の真月(まつき)を見守っている。幽霊が常に登場するのだから、そこに死の匂いがするのはある意味必然なのだが、それだけでは死が登場するという程度で、「死が隣に張り付いている」とまではいえない。

これはやはり、おっこの両親が「夢」としておっこの前に現れること、しかもおっこにとっては現実とシームレス(地続き)に現れるということが大きい。亡き両親の生き生きとした姿が、「はっ、これは夢か……」みたいな描写がないまま、現実と地続きに挿入されるのだ。この描写は、おっこの中では「両親がまだ死んでいない」ことを意味すると思う。唐突すぎる両親の事故死を、おっこは呑み込み切れないまま毎日の生活をしているのだ。

それはおっこが両親の事故死後、ガランとした誰もいないマンションを「行ってきまーす」とさして落ち込みきった様子も見せずに出る場面や、仲居さんが「(両親を亡くして)大変ねぇ…」と泣く傍できょとんとしている場面からも明らかである。おっこは気丈に振舞っているのではなく、自身の状況をうまく呑み込めないのだ。

そんな「両親の死」を呑み込めないおっこだが、ふとしたときに事故のトラウマが噴出してしまう、というのも脚本としてうまい。作中では旅館客のグローリー水領と車で買い物に行ったときに、事故を思い出して過呼吸になっている。おっこには、死が隣に張り付いている。

しかしおっこはおかみの仕事を通し成長することで、その「死」を振り切ることになる。

ラストエピソードで、両親を事故死させた加害者が客としておっこの前に現れ、そこでおっこは初めて「両親が死んだこと」をつきつけられる。その上でおっこは「私は春の屋の若おかみです!」と、自分が「若おかみ」として生きていくことを選び取る。これはおっこの「親離れ」であると同時に、ここに至っておっこは「死」を克服し、「生きる術」を獲得するのだ。

この場面、(夢の中の)両親が「一緒にいられなくてごめんね」とおっこに語りかけるのだが、この場面で我々観客は「亡くなった両親の視点から」おっこの成長をみていることに気付く。つまりこの作品は、「死」が常に隣に張り付いているというだけでなく、観客がおっこの成長を「死の側から」見守っているという構造になっているのだ。

この点が私が本作を「不思議な作品」と評した所以である。

話を戻すと、それと同時に、おっこはウリ坊たち幽霊が見えなくなってくる。通過儀礼(おっこの「死」の克服だ)を終えたおっこは、幽霊たちと別れなければならない。

だが、おっこはこの別れに悲観することはない。おっこはもう、幽霊たちの力がなくとも生きていけるのだから。名残惜しさと共に、ウリ坊の言葉「転生して、きっとまた会えるよ」と共に、おっこが神楽を舞う最中に幽霊たちが消える。そしてそれと同時に物語の幕が閉じる。

両親の事故で物語の幕が開け、幽霊たちの消失で物語の幕が下がる。物語は「死」で始まり、「死の克服」で終わるのだ。そして大事なことだが、これだけ「死」が物語の通底にあるにもかかわらず、この作品はギリギリのところで暗くはならない。おっこというキャラクターの明るさが全編にわたって出ているので、子供にもうける「明るい児童作品」になっているのが稀有なところであり、この作品の魅力なのである。

児童向けの作品でありながら、「死と成長」を真正面から(あまつさえ、死の側から!)描き、なおかつ魅力的なキャラクターを登場させ児童向けエンターテイメント作品として成立させたのが『若おかみ』であり、傑作と評される理由だろう。

この映画を観た後には児童小説版も読んでみたくなり、またおっこに会いたいと思わせてくれる、すぐれた作品であることは間違いない。 <了>

よしながふみ『フラワー・オブ・ライフ』を読む ~「正しくない」からこそ「正しい」、私たちの弱さ

『フラワー・オブ・ライフ』(全4巻)、今や大御所とも言ってもいい、よしながふみの少女コミックだ。

4巻のラストを考察してみたい。4巻ラストのあらすじ。

ーーーーーー

高校生・花園春太郎は、同級生の三国とプロの漫画家になることを目指している。

あるとき春太郎は、姉と口論してしまう。姉は勢い余って、「だって、あんたなんて すぐ死んじゃうかもしれないんだから!!」と春太郎に家族が隠していたことーー春太郎が患っていた白血病は治ったものの、まだ5年以内に再発する可能性があること、骨髄移植した患者の1割が5年以内に死ぬことーーを春太郎にぶちまけてしまう。

姉は春太郎に今まで嘘をついていたことが重荷だったのだ。

春太郎は自分に嘘をついていた姉(と家族)を許すが、勉強をしているときにふと英和辞書にある例文をみつけてしまう。

He died in the Flower of Life. 彼は人生の花盛りで死んだ。

「10%なんてあんまりだ。普通の人の何十倍も何百倍も死にやすいんじゃないか」

春太郎はショックをうけて泣く。

一方、春太郎の同級生の真島(ドS鬼畜眼鏡)は、担任女教師の滋(しげる)とつきあっていた。滋が同僚の教師・小柳と不倫恋愛していたところに割って入ったのだ。

しかし真島は、滋がまた小柳とヨリを戻していたことを知る。

真島「どういうことだ。お前と小柳は今、別れていなければならない」

滋「あたしは生身の男と女なの!よりが戻ることもあるの!人間は本当に好きな人がいたって他の人と寝ることがあるの!」

「あたしはこういう女なの それが嫌だっていうんなら、あんたがあたしを捨てればいいじゃない!」

真島はプライドを傷つけられ、ショックをうける。カッターで滋を切ろうとまで考えるが、春太郎が来てなぜか急に泣き出したので思いとどまる。

そして2年生になる始業式の日ーー、滋は「私からきちんと別れを告げよう」と思う。別れるか別れないかを真島に決めさせようなんて、これまで私が小柳にされてきたことと同じだった、と。

春太郎は、同じく漫画を志す三国に、今は言えないが、1割の確率で再発するかもしれない、死ぬかもしれないということを、いつか告げようと思う。

「こうしておれは初めて友達に言えない秘密を持つことになった 高校2年生の春」

それぞれの Flower of Lifeーー人生の花盛りは、これからも続くのだ。

------

この作品の主人公は春太郎だが、4巻のラストは誰が主人公とはいえない、群像劇のようになっている。この場面に限って言えば、春太郎、滋、真島の3人が主人公格といえる。

本稿では、滋(と真島)にしぼって考えてみたい。

滋は、世間一般の価値観に照らしてみれば(この話に限ってみれば)、ダメ人間と言われても仕方あるまい。何せ自分の「男関係のだらしなさ」を棚上げして、真島へ責任を転嫁しているのだから。

しかしたしかにダメ人間であるが、滋が真島に対して言う台詞は、一方で真実でもある。

「あたしはこういう女なの それが嫌だっていうんなら、あんたがあたしを捨てればいいじゃない!」

たしかに捨てればいいだけなのだ。これに関しては滋は正しく、真島は正しくない。

滋のこの言葉は苦し紛れにとっさに出てきた言葉かもしれないが、この言葉によって「正しくない」滋を、「実は正しい」ものへと反転させたのだ。しかしこの「正しさ」はもちろん、見かけ上のまやかしに過ぎない。

一方で、真島は滋の「正しくなさ」を裁こうとするが、滋がとっさにみせた「正しさ」に狼狽し、振り上げた拳を下すことができずに、カッターで切りかかろうなどという蛮行に及ぼうとする。

真島は<正しくない>滋を裁こうとして、逆に自らが裁かれてしまったのだ。

この「正しさ」を振り回したことによる関係性の反転に、文学性があると私は考える。

なぜ真島は滋を裁けなかったのだろうか。それは滋を裁こうとした真島も、滋と同じく「正しくない」人間だったからである。いや、正確に言えば、「自らの正しくなさ」を自覚していない人間だったからである。

真島は何が「正しくなかった」のだろうか。この場合で言えば、真島が常識を過信していた(男女がつきあえば、他の男とはもうつきあわないと思い込んでいた)ことだろうか。いや、もっと言うならば、「正しさ」そのものへの過信が正しくなかったといえるのではないか。

簡単にいえば真島は、人間は、正しくあるにはもろすぎる、ということを知らなかった。人は意図せずして間違えるし、場合によっては意図して間違える(滋の「正しくなさ」は「意図して間違いを選んだ」ことにある)こともある、ということを。

滋が「正しくない」のに「正しい」のは、「自らが正しくない」ということを自覚していた一点にある(滋が自らの正しくなさを自覚していることは、「あたしはこういう女なの」という開き直りの台詞から明らかである)。自身のもろさ、弱さを自覚しているからこそ、ひいては人間のもろさを知っているのだ。

話を春太郎の姉に変える。彼女は弟の春太郎を傷つけた。彼女もつまり弱い人間ーー正しくない人間ーーだったからである。そして春太郎は、そんな姉を許した。「そして分かったんだ ねーちゃんが今までどんなに辛かったか きっと俺がねーちゃんだったら、とっくに我慢できずに俺にホントの事を言っていただろう」という言葉と共に。春太郎も自らの弱さ、正しくなさを自覚する人間だったから、許す(赦す)ことができたのだ。

人は「正しさ」よりむしろ、「正しくなさ」で成り立っている。そして「正しくない」ことを自覚してこそ「正しい」ふるまいができるようになるのではないだろうか。

『フラワー・オブ・ライフ』の4巻のこの場面は、人の弱さ(正しくなさ)を正しく描いた名シーンだと私は思う。 <了>

本日のマンガ名言:

あたしは生身の男と女なの!よりが戻ることもあるの!人間は本当に好きな人がいたって他の人と寝ることがあるの!

第二十七回文学フリマ東京 編集後記&レポ

文学系同人誌即売会 第二十七回文学フリマ東京(11/25)に、

サークル「文化系女子になりたい」で出展参加しました。

ミニコミ「文化系女子になりたい 旅について考える」を300円で、26部頒布できました。買っていただけた皆さん、ブースに来て下さった皆さん、ありがとうございます!

今までは製作費の観点から、コピー本を頒布していたのですが、4回目の出店にして初めて印刷所での製本でした。

そのため300円という値段になってしまったのですが(それでも1冊の原価340円なので赤字設定)、30部ほど頒布できてうれしいです。

それからブログ読者の方も購入しにきてくれてうれしかったです。もっとお話ししたかったのですが、時間がなくてお話しできなかったのが残念です。

もし、このブログを読んでる方で「文化系女子になりたい」を購入してくださった方がいましたら、コメント欄にコメントください。

それにしても文フリって楽しいイベントですね。未知のであいがありますから。今回は楽しすぎて同人誌を6千円ほど購入しました。散財したなぁ…と思ったのですが、どの同人誌も面白いので後悔はしてません。むしろもっと買いたいなぁと思ったのですが、当然お金に限界があるのです。安く手に取れるZINEやフリペにはとても助かりました。サークルさんがもっとフリペ出してくれればいいのに…。

読んだ同人誌の感想はツイッターで読者さん当てにつぶやいています。

私が載せたエッセイは、カクヨムで読めますのでどうぞ。

埼京線快速で思う、こじらせ女子と仏教の話

第1話 - 埼京線快速で思う、こじらせ女子と仏教の話(@akihiko810) - カクヨム

本当は文芸マンガ描いて載せるつもりだったのですが、締め切りまでに思い浮かばず描きあげることができませんでした。すみません。マンガ描くのは難しい。

最後に、サークル文化系女子になりたいはメンバーをゆる募(ゆるく募集)します。埼玉県のさいたま市(浦和)で、文学フリマに向けてミニコミを作るサークルです。さいたま市の読書倶楽部のメンバーで作ってるのですが、もともとは私が「文化系の友達がほしい」と思って友人と作ったのがはじまりです。今メンバーが3人いるのですが、1人あたりの製作費を下げたい、もっと誰かと仲良くなりたいとの願いでもう少しメンバーがほしいと思っています。

興味ある方はぜひ連絡ください。(というか、同人誌に興味ある方はぜひ自分で作ってみると楽しいですよ!)

極私的・今年度ベスト5マンガ 2018

初めての皆さんはじめまして。そうでない方はお久しぶりです、タムラ昭彦です。

私はそれなりの漫画読みでして、(正確には数えていないものの)年間200冊ほどの漫画を読んでいるはず。

今回は年末にはまだ少し早いけれど、今年私が読んだ漫画2018・ベスト5を発表したい。(※私が今年読んだ漫画であって、今年発売された作品ではありません)

第5位

『詩人ケン』業田良家

あらすじ:

誰もが何かに飢えている現代に生きる詩人ケン。金も職もないが妻子はいる彼は、今日も言葉を探し求め詩を作る。ケンと彼を取り巻く情深きひとびととの交流を描く。

短評:

あらすじ:

人類は滅亡するために生まれてきたのか――――!?

世界は確実におかしくなっていた。2011年に人類発祥の地・ケープタウンに不思議な木が生えたときから…

強制的に「世界の終わり」を意識させられる人類…

刹那的な享楽にふける人…全てを諦め投げやりな生き方を選ぶ人…

全てが急速に変わり始めた世界の中で、変わらないことを選び絶望に挑む、家族の物語。

第3位

『月影ベイベ 』小玉ユキ (全9巻)

あらすじ:

伝統行事「おわら」を踊りつぐ町。東京から転入してきた蛍子は、町の伝統「おわら」を踊れるが 人前では緊張して踊れなくなってしまう。 そんな蛍子にひかれる地元の高校生、光。 どうやら、光の叔父と蛍子は昔からの知り合いらしいが、 2人は何も語らない。 小さな町に吹き込む、謎と秘密の風。 情緒と青春を瑞々しく描く、新しい小玉ワールド。

短評:

富山県のおわら踊りを題材にした、三角関係少女マンガ。おわらという超地味な素材なので、1、2巻はまぁまぁだったが、3巻でおじさんが不倫していたことが明るみになってからはめっぽう面白くなった。やはり少女漫画は「関係性」を描くのが上手いが、この作者は「かなわない恋の関係性」を提示するのがすごく上手い。主人公が「これが恋か」と胸がズキンとする場面は涙モノ。正統にして秀作の少女漫画だと思う。

第2位

『ミツコの詩』榎屋克優 (既刊1巻)

あらすじ:

女子高生詩人は今日も「紙以外」の何かに書いている。

校長の車に、トイレの壁に、教室の床に。

元詩人の国語教師は今日も苛立っている。

詩を履き違えた、その女子高生詩人に。

だから二人は詠い続ける。

互いの魂が正しいことを証明するためにーーー!!

短評:

詩の朗読バトル(通称詩のボクシング)がテーマの漫画。学校の窓ガラスから校長のベンツにまで辺り構わず自作の詩を書き付ける女子高生ミツコが参加している詩の朗読バトルに、プライドが高い元詩人の国語教師の吹抜が足を踏み入れていく…。 内容は渋く魂を叩きつけるかのよう。画も劇画調の重厚な感じなのが合っている。これは傑作漫画になる予感。とはいえテーマが地味なだけに、長期連作にはならないだろう。3巻くらいでがっと詰め込んでほしい。

第1位

あらすじ:

81歳、孤独な老人。46歳独身、介護職の女。27歳、特別養護老人ホームを「ある事情」でやめた青年。ぬぐい去れない痛みを抱えた3人の奇妙な恋が始まる――――。脚本家・小説家山田太一の小説『空也上人がいた』を、鬼才・新井英樹が漫画化

短評:

特養での罪の意識を抱える青年が、ある老人宅で介護を頼まれる。老人から京都の空也上人像を見てくるよういわれ…。 原作・山田太一、漫画・新井英樹。このタッグで面白くないわけがなく、文句なしの傑作であった。「傷のある人間同士の愛のあるセックス」というラスト場面は、やはり新井が好きそうなテーマで、この原作を漫画化するに際しての意気込みが感じられた。介護職のしんどさ、闇がしっかり描かれているのも、抒情派だけでなく社会派なドラマだと思う。この傑作原作にも漫画にも敬意を表したい。

骨太なテーマの漫画が好きなのでこのランクインとなった。どの漫画も必読の面白さである。

他、今年度のオススメ漫画は以下。ぜひ読んでもらいたい作品群である。

「大家さんと僕」矢部太郎

「淋しいのはアンタだけじゃない」吉本浩二

「寺島町奇譚」滝田ゆう

「含羞(はぢらひ)我が友中原中也」曽根冨美子

「春と盆暗」熊倉献

「みちくさ日記」道草春子

「オンノジ」施川ユウキ

「Sunny」松本大洋

「1122」渡辺ペコ

「海街diarly」吉田秋生

「Beautiful Sunset」小玉ユキ

【告知】第二十七回文学フリマ東京(11/25 日)参加します。サークル「文化系女子になりたい」(キ-7)

文学系同人誌即売会 第二十七回文学フリマ東京に出展参加します。

文学フリマ東京

第二十七回文学フリマ東京 (2018/11/25) | 文学フリマ

日時;11月25日(日) 11:00~17:00

会場;東京流通センター 第二展示場 (東京モノレール「流通センター駅」徒歩1分)

私たちのサークルは「文化系女子になりたい」

ブースはキ-7、2F入口左から4列目です。

(去年の文学フリマの出展ブースの写真)

頒布する冊子は合同誌『文化系女子になりたい』

内容は、「旅」に関するエッセイと座談会、短歌、サブカルチャー評論(漫画論、映画論)です。

1冊300円。

他、本誌に入りきらなかった描き下ろしマンガのコピー本を頒布する予定。

絶対に損はさせません、ぜひお越しください! 皆さんとお会いして何か語らいたいです!

あと、文フリ東京に出展参加される方は、ぜひコメント欄に「参加するよ」とコメントお書きください。こちらからブースに寄らせていただきます。

岡崎京子『pink』を読む ~愛と資本主義の物語。この消費社会で、愛は勝つのか

今回は、岡崎京子『pink』を紹介したい。

89年というバブル景気の絶頂期に描かれた作品である。

岡崎京子は、『pink』あとがきにこう書いている。

これは東京という退屈な街で生まれ育ち「普通に」壊れてしまった女のこの”愛”と”資本主義”をめぐる冒険と日常のお話です。

「すべての仕事は売春である」とJ・L・G(ジャン=リュック・ゴダール)も言ってますが、私もそう思います。(略)

そしてすべての仕事は愛でもあります。愛、愛ね。

”愛”と”資本主義”をめぐる冒険と日常のお話とはどういうことだろうか。

あらすじを紹介したい。

~~~~あらすじ~~

主人公のユミは昼間はOL、夜はホテトル嬢の仕事をしている。ピンク色のバラが好きな女の子だが、実は部屋で大好きなワニを飼っており、ワニのえさ代を稼ぐために彼女はホテトル嬢の仕事をしているのだ。

ユミの実の母親はすでに亡くなっており、代わりに、父親の金を目当てに結婚した継母がいる。ユミは、継母のことは嫌っているが、継母と父親の間に生まれた義理の妹のケイコとは相性が良く、ケイコはたびたびユミの部屋へ遊びにやってくる。

ある日、ユミは継母が若い男を愛人として買っていることを知る。そのことに興味を抱いたユミは、その若い男のもとを訪ねた。そのハルヲという大学生とユミは仲良くなり、それからユミの世界のなかにハルヲが存在するようになる。

ユミはマンションの管理人にワニを飼っていることがばれ、最終的にユミは部屋を出ていかされる。そして、行くところのなくなったユミとワニはハルヲの下宿先で暮らすようになった。ユミはハルヲの部屋で寝食を共にし、二人は恋人関係のようになる。

しかし、結局その関係は継母にばれてしまう。

継母は、ユミを懲らしめるために、ユミがずっと大切にしてきたワニを殺すことにした。ハルヲの小説の完成を祝って(ハルヲは小説家志望である)ユミとハルヲが食事に出かけている間に、継母の差し向けた遣いによってワニは連れ去られた。

ワニがいなくなってからのユミは元気がなくなり、昼間の仕事にも集中できず、ハルヲといてもため息ばかりつくようになった。ある日、ユミは人ごみのなかである発作を起こし、しゃがみこんでしまう。「どうしてあたしはここにいるの?」、「どうしてここに立っているの?」など、頭の中はクエスチョンマークだらけになってユミはパニックになる(ユミがこれを「あの発作」と呼んでいることから、この状況はユミの身にたびたび起きているのだということがわかる)。

この状況になったあと、ユミはハルヲに南の島に行きたいと言い出す。幸いにも、ハルヲが書いた小説が大きな賞をとり賞金が入ることがわかったので、二人は本当に南の島に行くことになった。

ユミが南の島に行くための準備をしているときに、ある荷物が届く。開けてみると、そこにはワニ革でできたトランクが入っていた。同封されていた手紙を読んで、このトランクは自分が飼っていたワニでつくられたものであり、それは継母の仕業によるものだとユミは気付く。

ワニを殺した継母に復讐するために、ユミは継母のもとへと向かう。ユミはバットで継母を殴るのだが、最終的にはケイコに止められ、継母を殺すことはなく部屋を荒らしてユミはその場を立ち去る。帰ってからもしばらく怒りはおさまらないのだが、ユミはあっけらかんと立ち直る。

そして南の島に向かう出発日当日、ハルヲは取材を受けてから空港に行くということで、ユミは先に空港に着いてハルヲを待っていた。しかし、ハルヲは仕事を終えて空港に向かう途中に、スクープを狙う週刊誌のカメラマン達に追われ、彼らから逃げようと走っている際に交通事故に遭い、死んでしまう。

ハルヲがそんな事態になっているとも知らないユミは、幸せな気持ちに浸りながら「最上の幸福がやってくるのを待つきもちってこんなもんかな」と、ワニのバッグを持ってケイコと二人でハルヲを待っているのだった。

~~~~~

主人公のユミは、実にあっけらかんとした女性として描かれている。ユミはこの消費社会に生きる女の象徴である。「仕事つまんねーな」と思いつつ、「買いたいモノは何でも買う」ために売春の仕事までしている。

ここで大事なポイントが、ユミは消費社会に極限まで適合しているが、それによって必ずしも幸福にはみえないーーかといって不幸ではないーーという点であろう。

せいぜい「なんとなく愉快に過ごせる」程度のものだろう。いや、ユミからは消費の快楽へ対する倦怠感が伺えるといってもいい。

彼女の真の安らぎはペットのワニにあり、これが彼女にとっての幸福の象徴である。

ただし、この幸福の象徴であるワニは、ベラボウに飼育費がかかる(売春する必要すらあるほど)という点で、この消費社会がなければなりたたないということに留意する必要がある。

資本主義社会は、消費において幸福になるわけではない。しかし、幸福の為には消費(カネ)が必要である、ということだ。

清貧などクソ喰らえ、さすがバブル期のマンガであり、しかし消費社会万歳ではなく消費社会の実態がマンガの中に落とし込めていると思う。

次に、愛。

ユミにとっての愛の象徴として出てくるのが、ワニである。「幸福と愛の象徴」として登場するのがワニだ。

物語後半では、ユミはハルヲとたびたびセックスし、恋人関係になる。ワニの他に新たな愛の象徴として、ハルヲができた、といってもいい。

ただし、この作品に描かれるーーというよりも、ほとんどの岡崎作品で描かれるーー「愛」は、強い絆をもってなされる愛や、ドロドロと粘っこい愛とは違う。サバサバした関係の愛、とも違う。

「なんとなく楽しいセックスをしたら好きになっちゃった」みたいな感じの、どことなく小ざっぱりした、<浮遊した感覚のある関係性>である。

ただし、これは「安っぽい」とか「軽薄な」愛、という意味ではない。<浮遊した関係性>だからこそクールな「愛」なのである。

クールでありながら、(「深い」ではないかもしれないが)濃い愛(関係性)ということだ。これが岡崎京子の描く愛である。

(ちなみに岡崎京子が時代の寵児になったのは、ひとえにこの「クールな感じ」をひっさげてデビューし、この「クールさ」と作品における「陰鬱さ」が時代の最先端とマッチしたからだと私は思っている。)

そして物語は終盤に入り、ワニはカバンにされる。

幸福の象徴であるワニを喪失し、「私をカタチ作っていた<消費>行動」への倦怠感が剥き出しになりパニックになる。

最終盤にハルヲが死んでしまうが、ユミはこれを知ることがなく終わり、物語に余韻をもたらす。

さて、冗長であると思うが、この作品がもし、もう少し続くとするなら、どういう展開になるだろうか。ユミがハルヲの死を知ったらどうなるだろうか。ワニを皮鞄にされたときのように立ち直ることができるだろうか…。

私が思うに、ユミはひとしきり泣き悲しんだ後、またあっけらかんと立ち直ることができるのではないかと思う。

これは彼女が「立ち直りの早い」女だという以上に理由がある。

それはこの物語における愛の形が、<消費によっての代替性をもつもの>として描かれているような気がするからだ。

ユミにとってハルヲとの関係性(愛)は代替のきかないものであるはずである。しかしでも実は、この消費社会では、愛すら代替できるのではないだろうか。

なぜならユミにとって、「ハルヲがハルヲである必然性」が薄いからである。ハルヲとの関係が<浮遊した関係性>であるが故に、その関係が代替不可能であるという前提が薄いのだ。そしてそれはもしかしたら、この消費社会では愛は、別の消費によって代替できるのではないだろうか、と、これがこのマンガが描く余韻から伺える「”愛”と”資本主義”」なのではないかと私は感じる。

ただしそこには、「代替できるということは、ただの軽薄な愛だった」という諦観はない。愛は愛であり美しく、ただ、資本主義における愛の一つの形が示されただけにとどまる。

だから私は、この作品を「資本主義の中の愛の一つの限界ーー消費社会における愛の代替性」を描いた物語だと読む。

そしてこの諦観めいたテーマは、89年当時の感覚からしたら「非常にクールだった」のだと思う。

この物語が描かれた89年は、そしてこの作品から続く90年代前半は、こうした諦観を描く作品がひとつの最先端だった。

しかし90年代はオウム、阪神大震災、酒鬼薔薇事件やエヴァブームを経験し、「諦観を描くだけ」の作品はありふれたものになった。

本作『pink』は、今現代に読んでも色あせることはない。しかし現代を生きるための「新しい知恵」が描かれているわけでもない(30年前の作品なのだからそれが普通なのだけど)。

資本主義社会はいまだ克服されてなく、その意味においても「消費社会における愛の代替性」はいまだ変わらない。代替的な愛も代替不可能な愛もありえるだろう。

その中で、あえて「代替できない愛」を目指すかどうかは、我々の意志ひとつである。<了>

本日のマンガ名言:

「お母さんが良く言ってたわ シアワセじゃなきゃ死んだ方がましだって」

「お母さんは?」

「…そのとおりに死んだわ」